Article rédigé en collaboration avec Aristide Faure, Manager Kéa

(5 minutes de lecture)

A l’heure où les due diligences RSE deviennent systématiques, il est encore surprenant de voir qu’elles sont conduites de manière totalement décorrélées des due diligences stratégiques.

En effet, la grande majorité des due diligences RSE peinent à convaincre sur leur capacité à enrichir le rationnel d’investissement ou contribuer à l’identification des transformations à initier pour atteindre les plans de développement. Chez Kéa, nous sommes convaincus qu’il faut lier davantage la RSE avec la stratégie et les modèles opérationnels.

Pourquoi réconcilier Due Diligences RSE et stratégique ?

Nous constatons que les due diligences RSE sont encore effectuées dans une approche normative : listes de critères, respect des obligations règlementaire, évaluation des bonnes pratiques de gestion sociale et de gouvernance. En abordant assez peu, voire en excluant, les opportunités de création de valeur business et d’amélioration de la performance, le risque est d’inhiber les leviers stratégiques de la RSE.

Cela conduit à deux problèmes majeurs :

- L’analyse RSE n’est pas assez connectée aux enjeux clés de la direction générale d’une entreprise, comme les évolutions du portefeuille produit, du modèle opérationnel, de la stratégie d’approvisionnement (sécurisation des filières amont) et de la distribution (produits).

- L’analyse RSE n’est pas assez actionnable pour les actuels et futurs dirigeants : elle doit davantage aboutir à une feuille de route qui s’intègre avec force et cohérence dans le plan de transformation globale de l’entreprise.

Notre conviction, étayée par des retours d’expériences positifs, est que l’hybridation des études stratégiques et RSE répond à ces problématiques et est un puissant levier de performance.

Concrètement, en quoi stratégie et RSE sont étroitement liées dans le cadre d’une due diligence ?

Voici quelques exemples de l’impact direct d’une analyse RSE sur l’analyse stratégique :

- Le poids croissant de l’impact environnemental des matières premières impose le besoin de transformer des procédés industriels, souvent historiques mais caduques, ou de changer de mode d’approvisionnement. En effet, la réglementation de plus en plus exigeante implique de travailler avec des fournisseurs en mesure de garantir la traçabilité des produits ;

- Les objectifs règlementaires de décarbonation, qui concernent de plus en plus d’entreprises, au-delà des industries, obligent à repenser le portefeuille de produits).

- La notation RSE en deçà de la norme du secteur limite la capacité de financement de l’entreprise ;

- Dans un contexte de pénurie de compétences, l’analyse RSE apporte des leviers de singularité en matière d’acquisition ou de fidélisation des talents, indispensable au développement de l’entreprise et son attractivité ;

- Une politique de mécénat est également un atout pour renforcer la position et la vision de l’entreprise dans son écosystème (territorial, sectoriel…) ;

- Une analyse de la taxonomie permet et permettra de cadrer l’exercice stratégique en identifiant les classes/champs d’activité à exclure ou à développer.

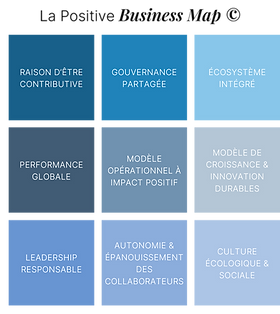

Convaincu que Stratégie et RSE sont deux brins indissociables pour la pérennité et la performance des entreprises, Kéa a développé un modèle : la Positive Business Map ® (PBM), une grille de lecture innovante et singulière d’analyse de la maturité RSE qui a fait ses preuves auprès de nombreuses entreprises, notamment des acteurs du Private Equity.

La dimension RSE de nos Due Diligences s’appuie sur cette grille, outil de dialogue et de repositionnement de la RSE à un niveau stratégique pour les Directions Générales. Intelligente et puissante, la PBM fait le lien entre l’investisseur potentiel et les dirigeants sur la manière dont les initiatives RSE contribuent à la performance et la croissance de l’entreprise.

Nous avons remarqué qu’elle offre un potentiel de différenciation forte à toutes les parties engagées :

- pour les fonds, elle facilite une lecture du sujet RSE pour le connecter au plus près de la stratégie et du business de l’entreprise. De fait, elle permet une meilleure appréciation du potentiel de différenciation et des risques de l’entreprise à moyen et long termes ;

- pour la future participation, elle questionne l’avenir de l’entreprise et donne l’opportunité d’être challengé et accompagné sur des choix et priorités stratégiques en matière de RSE. Elle peut aider à décider de développer ou renforcer des leviers de performances par des expertises et compétences de qualité ;

- pour le dirigeant, l’intrication de la stratégie et des critères RSE facilite davantage la transformation qu’une analyse stricto sensu des modèles d’affaires et opérationnels.

La segmentation entre analyse stratégique et analyse RSE : un frein trop important à l’amélioration de la performance et à la croissance ?

Si vous nous permettez ce jeu de mot : il est dans l’ADN de Kéa d’hybrider les sujets.

Les acteurs du Private Equity, pour renforcer leur expertise et conseil auprès des parties ne doivent plus segmenter les sujets.

Une seule analyse, RSE et stratégie, peut être idéalement conduite par un unique prestataire disposant d’une double compétence, ou par deux prestataires qui travaillent en synergie pour délivrer une seule étude comprenant les 2 expertises.

Les liens entre RSE et stratégie sont multiples et multi directionnels. Pour en appréhender toute la complexité mais aussi le potentiel de création de valeur et de développement pour l’entreprise, nous recommandons d’abandonner un traitement séquentiel, pour lui préférer une version optimisée, où les 2 sujets sont traités de manière conjointe.

En conséquence, une due diligence RSE combinée à une revue stratégique :

- nourrit positivement la valorisation de l’entreprise ;

- donne des pistes d’orientation stratégique ou d’opportunités stratégiques à creuser ;

- oriente la politique d’innovation et d’investissement ;

- éclaire sur le potentiel d’attractivité des talents ;

- renforce la cohérence de l’action entre feuille de route RSE et plan de transformation globale.

Pour ne plus subir un calendrier exigeant et contraignant, un nombre croissant de fonds cherche à développer leur offre et leur impact pour proposer une plus-value à l’extra-financier. La RSE est devenue incontournable et un élément de différenciation positive. Une approche combinée, stratégie et RSE comme nous l’envisageons et nous l’opérons, est – à notre sens – un élément de différenciation positive et d’optimisation des ressources et des processus.

Le sujet est implicite pour de plus en plus de dirigeants qui ont réalisé que la performance de leur entreprise ne pouvait se faire au détriment des enjeux sociaux et environnementaux ; nos équipes sont à votre disposition pour échanger.